मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार नोट्स

प्रस्तुत पाठ का नाम मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार है। यह NCERT Science class 10 का chapter 10 है।इस अध्याय के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिक का Study Nagar द्वारा अध्ययन कराया जाएगा।

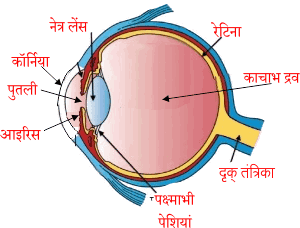

मानव नेत्र

मानव नेत्र एक अत्यन्त मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। नेत्र के द्वारा ही हम इस रंग-बिरंगे संसार को देख पाते हैं। मानव नेत्र में विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं जिनके कार्य भी भिन्न-भिन्न होते हैं।

1. कॉर्निया – नेत्र के अग्र भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। जिसे कॉर्निया कहते हैं। यह झिल्ली नेत्र गोलक कि अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र में प्रकाश की किरण इसी कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है।

2. आइरिस – कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। जिसे आइरिस कहते हैं। जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है।

3. पुतली – आइरिस के बीच में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है। जिसे पुतली कहते हैं। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है।

4. नेत्र लेंस – यह पुतली के ठीक पीछे होता है। जो पारदर्शी ऊतकों का बना द्वि-उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है। इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है।

5. रेटिना – यह एक कमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या पाई जाती हैं। जिन पर प्रकाश पड़ने पर संवेदन उत्पन्न होते हैं। यह संवेदन दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं।

पढ़ें… प्रकाश – परावर्तन तथा अपवर्तन नोट्स | class 10 science chapter 9 notes in Hindi

पढ़ें… विद्युत नोट्स | class 10 science chapter 11 notes in Hindi PDF download

नेत्र की समंजन क्षमता

नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब नेत्र द्वारा दूर स्थित किसी वस्तु को देखते है। तब नेत्र की मांसपेशियां फैल जाती है। इस प्रकार नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है।

तथा जब नेत्र द्वारा निकट किसी वस्तु को देखते हैं तब नेत्र की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। इस प्रकार नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है।

अतः नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है।

दृष्टि दोष तथा उनका निवारण

सामान्य स्वस्थ नेत्र में उसकी दृष्टि विस्तार में स्थित सभी वस्तुओं का नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। यदि यह प्रतिबिंब स्पष्ट न बने तो नेत्र में दोष होता है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है।

प्रमुख रूप से दृष्टि के तीन दोष होते हैं।

1. निकट दृष्टि दोष

2. दूर दृष्टि दोष

3. जरा दृष्टि दोष

Note – नेत्र दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं। लेकिन यहां हम NCERT Book के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक में दृष्टि दोष तीन प्रकार के बताए हैं इसलिए यहां पर भी हम इन तीनों प्रकार की ही चर्चा करेंगे।

1. निकट दृष्टि दोष

वह दोष जिसमें व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता हैं परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तब इस प्रकार के दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं।

निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है बल्कि उससे पहले किसी बिंदु पर ही बन जाता है।

निकट दृष्टि दोष के कारण

1. नेत्र गोलक का लंबा हो जाना।

2. नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का अत्यधिक हो जाना।

निकट दृष्टि दोष का निवारण

निकट दृष्टि दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु उपयुक्त अवतल लेंस की फोकस दूरी, दोष युक्त नेत्र के दूर बिंदु की दूरी के बराबर होनी चाहिए।

2. दूर दृष्टि दोष

वह दोष जिसमें व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता हैं परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तब इस प्रकार के दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं।

दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है बल्कि उससे कुछ दूरी किसी बिंदु पर ही बन जाता है।

दूर दृष्टि दोष के कारण

1. नेत्र गोलक का छोटा हो जाना।

2. नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना।

दूर दृष्टि दोष का निवारण

दूर दृष्टि दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

3. जरा दृष्टि दोष

चूंकि सामान्य नेत्र, समंजन क्षमता द्वारा ही निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखते हैं। इस क्षमता के काम हो जाने से निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती हैं। आयु में वृद्धि होने के साथ-साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। तथा अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हो जाता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष या जरा दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं।

जरा दृष्टि दोष के कारण

1. पक्ष्माभी पेशियों के दुर्बल हो जाने से तथा

2. नेत्र लेंस की कठोर हो जाने से।

जरा दृष्टि दोष का निवारण

जरा दृष्टि दोष का निवारण भी दूर दृष्टि दोष के समान, उत्तल लेंस के उपयोग द्वारा किया जाता है।

प्रिज्म कोण

वह पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। उसे प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं।

विचलन कोण

प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की किरण को आगे तथा निर्गत प्रकाश की किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर उनके बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं।

अर्थात् आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं।

प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण

जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है।

सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होकर सात रंगों में विभाजित हो जाता है। यह सात रंग बैंगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल हैं। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूहों को वर्ण-क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं।

कहीं-कहीं पर इस वर्ण-विक्षेपण भी कहते हैं। यह दोनों ही ठीक हैं।

तारों का टिमटिमाना

दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का मार्ग थोड़ा-थोड़ा विचलित होता रहता है। जिस कारण तारों की आभासी स्थिति भी विचलित होती रहती है। इसलिए जब हम तारों को देखते हैं तो तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला दिखाई देता है। अतः तारा टिमटिमाते हुआ प्रतीत होता है।

प्रकाश का प्रकीर्णन

जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण (जैसे धूल, धुएं के कण) विद्यमान होते हैं। तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।

लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है।

टिंडल प्रभाव

जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है जिसमें अति सूक्ष्म कण जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें तथा धूल के कण सम्मिलित होते हैं। तो किरण पुंज के इनसे टकराने पर उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं।

पढ़ें… कक्षा 10 विज्ञान नोट्स | class 10 science notes in Hindi PDF download NCERT 2024

स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है

सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित अनेक सूक्ष्म कण जैसे धुंआ, धूल के कण आदि के कारण प्रकाश का अवशोषण होकर यह चारों दिशाओं में फैल जाता है। चूंकि नीले व बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन की तुलना में कई गुना अधिक होता है। अतः नीला व बैंगनी प्रकाश चारों दिशाओं में बिखर जाता है। यह बिखरा हुआ प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।

खतरे के संकेत लाल क्यों होते हैं

खतरे के संकेतों का लाल प्रकाश होता है। क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है। इसलिए यह दूर से देखने पर भी दिखाई देता है।

class 10 science chapter 10 notes in Hindi

कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 10 एक महत्वपूर्ण अध्याय है इस अध्याय के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण टॉपिक आए हैं। जिन पर Study Nagar द्वारा अच्छे से समझाया गया है। अगर आपको इस class 10 chapter 10 notes को पढ़ने में या समझने में कोई परेशानी हो, तो आप हमसे कमेंट या ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करेंगे।